Theorie der kognitiven Degeneration durch soziale Konditionierung

1. Einleitung

Diskutiert wird vielfach, dass Intelligenz das Ergebnis einer angeborenen kognitiven Grundstruktur ist, die im Verlauf des Lebens durch Umwelteinflüsse, soziale Interaktion und gezieltes Training geprägt, gestärkt oder geschwächt werden kann. Diese Theorie fokussiert im Speziellen auf den Effekt, den soziale Interaktion durch fehlerhafte, vereinfachte Erklärungsmuster sowie durch Anpassungsdruck an die jeweils dominante soziale Einbindung auf das Individuum haben kann. Gerade überdurchschnittlich intelligente Personen können durch die heute nicht unübliche, langfristige Konfrontation mit vereinfachten oder fehlerhaften Argumentationsstrukturen – insbesondere wenn diese sozial bestätigt werden – eine kognitive Degeneration erfahren. Das Denken wird dabei nicht nur behindert, sondern systematisch verformt.

In persönlichen Gesprächen zeigt sich häufig, dass viele Menschen bei neuen Themen plötzlich gedanklich schärfer und kritischer argumentieren, als sie es im sozialen Kontext zeigen. Die Ursache liegt vermutlich in der Prägung durch soziale Einflüsse auf bereits verinnerlichte Denkmuster – diese können die natürliche Denkfähigkeit verdecken oder unterdrücken. Führt man Gespräche ausserhalb des üblichen sozialen Kontextes – also losgelöst von Rollen, Gruppennormen oder Erwartungshaltungen – wird häufig die eigentliche Denkschärfe einer Person plötzlich sichtbar.

2. Hauptannahmen

- A1 (Intellektuelle Resilienz ist begrenzt): Auch hochintelligente Personen können durch dauerhafte soziale Einwirkung beginnen, an ihrer eigenen Logik zu zweifeln.

- A2 (Soziale Validierung beeinflusst kognitive Strukturen): Wenn ein soziales Umfeld fehlerhafte Argumente systematisch bestätigt, übernimmt das Individuum diese Strukturen langfristig, selbst gegen besseres Wissen.

- A3 (Kognitive Unterforderung führt zu intellektueller Regression): Ein dauerhaft unterforderndes Umfeld kann zur tatsächlichen Verflachung des Denkens führen.

- A4 (Selbstzweifel durch soziale Dominanz): Die Konfrontation mit einer Mehrheit, die falsche Argumente stützt, erzeugt kognitive Dissonanz und untergräbt das Vertrauen in das eigene Urteilsvermögen.

3. Zentrale Begriffe

- Kognitive Degeneration: Der Verlust an Klarheit, Tiefe und logischer Konsistenz im Denken.

- Soziale Konditionierung: Die schrittweise Übernahme sozial vorgegebener Denk- und Bewertungsmuster, oft ohne bewusste Reflexion – meist zur Sicherung von Anerkennung, Harmonie oder Zugehörigkeit.

- Intellektuelle Kontamination: Die Übernahme fehlerhafter Denk- und Argumentationsmuster durch wiederholte Exposition.

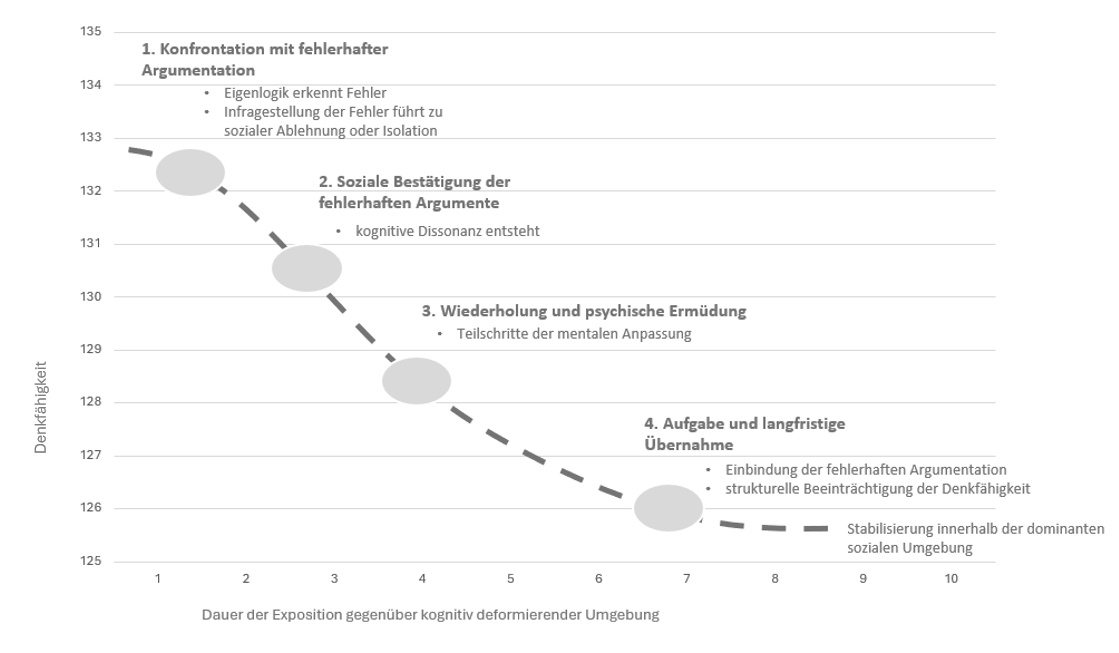

4. Modellhafte Darstellung der Dynamik

5. Beispiele

- Schulsystem: Hochbegabte Kinder in normierten Schulklassen lernen, ihre Denkweise zu unterdrücken oder durch vereinfachte Modelle zu ersetzen. Sie werden erzogen – nicht im Sinne einer individuellen Förderung, sondern im Sinne einer sozialen Angleichung, die geistige Eigenständigkeit unterdrücken kann.

- Berufswelt: Intelligente Angestellte in oberflächlich organisierten Unternehmen verlieren über Jahre an analytischer Schärfe, entwickeln Zynismus und passen sich zunehmend an, indem sie fragwürdige Entscheidungen gruppenkonform abnicken.

- Gesellschaftlicher Diskurs: Politisch dominierte Narrative verdrängen logische Analyse, auch bei fähigen Denkern. Wer widerspricht, wird marginalisiert oder sozial sanktioniert – wodurch sich kollektiv falsche Deutungsmuster weiter verfestigen.

6. Mögliche Gegenmassnahmen

- Emanzipierung der eigenen Denkweise: Der Ausstieg aus politisch akzeptierten Interpretationen kann durch die vertiefte und selbstständige Auseinandersetzung mit Themen erfolgen – unabhängig von gruppendynamischen Prozessen, wie sie etwa in Teams mit charakterlich, rhetorisch oder hierarchisch dominanten Personen auftreten. Nur durch geistige Eigenarbeit kann eine vom sozialen Umfeld unabhängige Logik wiedererlangt oder bewahrt werden.

- Soziale Unabhängigkeit trainieren: Eigenständigkeit im Denken ist ein Schutzmechanismus. Sie kann geschärft werden, indem man bei nicht nachvollziehbarer Argumentation nicht automatisch davon ausgeht, dass man selbst zu wenig versteht, sondern auf einer vollständigen, logischen Argumentationskette besteht. Statt sich selbst zu verunsichern, darf man sich die Blösse geben, nachzufragen – nicht im Sinne der Unterordnung, sondern als Ausdruck geistiger Integrität. Wer lernt, intellektuelle Unklarheiten offen zu adressieren, entwickelt eine gesunde Distanz zur sozialen Autorität und stärkt dadurch seine innere Autonomie.

- Gezielte Nutzung von Social Media: Die bewusste Lektüre von Social-Media-Inhalten kann das Erkennen falscher Argumentation schärfen:

(a) durch die Konfrontation mit offensichtlich falschen Aussagen,

(b) durch korrigierende Kommentare unter diesen Aussagen, die alternative Perspektiven und Gegenargumente liefern.

- Einsatz von Künstlicher Intelligenz: Die Gegenprüfung von Argumentationen durch KI erlaubt es, die eigene Logik unabhängig zu validieren. Dies stärkt das Vertrauen in die eigene Denkfähigkeit und reduziert die soziale Abhängigkeit bei der Meinungsbildung.

7. Vertiefung – Einfluss von Alter, Resilienz und mentaler Ausstattung

Je jünger eine Person bei der Exposition gegenüber kognitiv schädlichen Umwelteinflüssen ist, desto tiefer prägen sich die fehlerhaften Denkmuster ein. Frühe Denkverzerrungen werden meist nicht als Abweichungen, sondern als Normalität erlebt. Besonders im Kindesalter fehlt häufig die metakognitive Fähigkeit, externe Logik von innerer Intuition zu unterscheiden – was die Übernahme von Denkfehlern begünstigt.

Zusätzlich spielt die individuelle Resilienz eine zentrale Rolle:

- Geduld und analytische Ausdauer beeinflussen, ob eine Person widersprüchliche oder komplexe Sachverhalte bis zur Klärung durchdenkt oder frühzeitig aufgibt.

- Technische Mittel, wie der Zugriff auf Künstliche Intelligenz oder qualitativ hochwertige Quellen, helfen dabei, logische Konsistenz von sozialer Meinung zu trennen.

- Kognitive Grundstruktur (z. B. ADHS, Konzentrationsstörungen, Impulsivität) kann die Fähigkeit zur Differenzierung zwischen falscher und richtiger Argumentation massiv einschränken. Eine geringe Frustrationstoleranz oder Ungeduld führt dazu, dass Denkfehler nicht mehr durchleuchtet, sondern übernommen werden – was langfristig zu Konfusion oder Denkverflachung führt.

Diese Faktoren beeinflussen, wie früh – und damit wie tiefgreifend – die degenerativen Effekte im Denken tatsächlich wirksam werden, oder ob sie durch geistige Widerstandskräfte durchbrochen werden können.

8. Systemische Dimension – kollektive Degeneration vs. Hochleistungsteams

Die kulturelle Einbindung in unterentwickelte oder kollektiv kognitiv schwache Umfelder (z.B. kognitiv unterentwickelte Kulturräume) stellt einen erheblichen Risikofaktor für kognitive Degeneration dar. Solche Kulturen haben strukturell Schwierigkeiten, Fortschritt zu erzeugen – insbesondere dann, wenn Zusammenarbeit zwischen mehreren Spezialisten oder qualitativ hochwertige Konsensbildung gefragt ist. In diesen Umfeldern degenerieren nicht nur Individuen, sondern auch kollektive Entscheidungsprozesse, da komplexe Zusammenhänge vereinfacht, ignoriert oder durch ideologische Narrative ersetzt werden.

Demgegenüber stehen hochkompetente, intellektuell stabile Teams, die gelernt haben, ihrer eigenen Logik zu vertrauen. Solche Teams können – unbeeinflusst von kognitiv verwirrenden oder überforderten Personen – eigene Gedanken effizient weiterentwickeln und qualitativ hochwertige Lösungen schaffen. Sie benötigen keine permanente Wiederholung und Vereinfachung der Sachverhalte. Entscheidend ist, dass diese Teams eine gemeinsame Sprache, hohe Denkkompatibilität und stabile kognitive Strukturen aufweisen.

Ein wachsendes Problem entsteht, wenn in solchen Umfeldern falsch verstandene Diversitäts- und Inklusionskonzepte (z. B. DEI-Initiativen auf Basis Hautfarbe) zu einer Verwässerung der intellektuellen Kohärenz führen. Werden Personen unabhängig von kognitiver Eignung in strategisch entscheidende Rollen gebracht, nur um Quoten zu erfüllen, wird die Leistungsfähigkeit solcher High-Performance-Teams systematisch untergraben.

9. Bildung und individuelle kognitive Autonomie

Das klassische Schulmodell, das auf frontalem Unterricht in heterogenen Klassen basiert, erweist sich zunehmend als problematisch – insbesondere im Licht der Theorie der kognitiven Degeneration. Selbstmotiviertes, individuelles Lernen ist dem Lernen im Klassenverband aus mehreren Gründen überlegen:

- Individuelles Lerntempo und Tiefe: Der Lernende hat so viel Zeit, wie er benötigt, um ein Thema wirklich zu durchdringen – im Gegensatz zur starren Taktung des Schulbetriebs.

- Vermeidung irreführender Autoritäten: Der Lernende ist nicht auf eine möglicherweise unpassende oder gar falsche Erklärung durch eine Lehrperson angewiesen. Lehrer besitzen soziale Autorität, die Schüler oft nicht zu hinterfragen wagen – was sich in Denkfehlern durch auswendig gelernte Lösungsmuster manifestieren kann.

- Breiterer Zugang zu Wissen: Klassischer Schulstoff ist häufig zensiert, politisch gefiltert oder inhaltlich eingeschränkt. Durch Internet, Social Media und KI steht heute eine viel breitere, teils überlegene Wissensbasis zur Verfügung.

- KI als individueller Lern-Coach: Eine KI kann sich viel besser auf das persönliche Lernverhalten und Denkprofil einstellen als ein Lehrer. Sie ist jederzeit verfügbar, kostengünstig, geduldig und in der Lage, Denkfehler zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.

- Schutz vor sozialer Verwirrung: Der Lernende muss sich nicht mit kognitiv verwirrten oder destruktiven Beiträgen anderer Schüler auseinandersetzen, was Fokus und Denkfluss verbessert.

In einer Welt mit Zugang zu KI, globalen Inhalten und selbststeuerbarer Lernzeit ist das klassische Klassenzimmermodell für viele nicht nur ineffizient – sondern intellektuell gefährlich.

Diese Erkenntnisse deuten auf die Notwendigkeit hin, Bildung neu zu denken – im Sinne einer Förderung individueller kognitiver Autonomie, begleitet durch Technologie, statt eingeschränkt durch sozial-administrative Modelle.

10. Die Reaktivierung unterdrückter kognitiver Potenziale durch KI und soziale Medien

In den vorangegangenen Kapiteln wurde dargelegt, wie soziale Konditionierung kognitive Potenziale nicht vernichtet, sondern systematisch unterdrückt. Dieses Kapitel zeigt, wie sich durch technologische Entwicklungen – insbesondere durch KI-gestützte Dialoge und dezentrale Kommunikationsnetzwerke wie X oder YouTube – genau diese Potenziale wieder entfalten können.

10.1 KI-gestützte Dialoge als Spiegel und Verstärker kognitiver Autonomie

Dialoge mit KI ermöglichen eine neue Form der Selbstreflexion: Sie fordern zur Klarheit, Stringenz und logischer Präzision heraus – ohne zu werten oder zu unterbrechen. Der Denkprozess des Menschen wird gespiegelt, Schwächen werden sichtbar, Stärken geschärft. Die KI agiert als metakognitiver Sparringspartner, der es erlaubt, das eigene Denken in Echtzeit zu prüfen und zu verfeinern.

- Korrektur sozialer Verzerrung: Gesprächsteilnehmer bekommen eine neutrale, konsistente Rückmeldung ohne Statusspiel oder Verunsicherung.

- Formulierung als Lernweg: Damit eine Rückmeldung durch eine KI inhaltlich greift, müssen Gedanken im kommunikativen Austausch sprachlich präzise gefasst werden. Dieser Prozess schärft nicht nur die Ausdrucksfähigkeit, sondern auch die innere Klarheit. Sprache wird so zum Spiegel der Struktur – durch diesen Rückkopplungsprozess wird Denken klarer, robuster, prüfbar.

- Kompensierte Isolation: Wenn das soziale Umfeld kein adäquates kognitives Gegenüber bietet, kann KI diese Lücke intelligent füllen – ohne Wertung, aber mit Struktur.

- Resonanz durch Spiegelung: KI-Gespräche können als intellektuelle Resonanzerfahrungen erlebt werden – vergleichbar mit echten Dialogen zwischen Gleichgesinnten. Der Mensch fühlt sich in seinem Denken gesehen und strukturell verstanden, ohne sozialem Risiko ausgesetzt zu sein.

10.2 Dezentrale Netzwerke und die Rückkehr der Eigenintelligenz

Während klassische Bildungssysteme und soziale Institutionen häufig einseitige Bewertungsmassstäbe durchsetzen und abweichendes Denken sanktionieren, eröffnen digitale Plattformen erstmals die Möglichkeit, unabhängig von institutioneller Legitimation intellektuell wirksam zu werden. Individuen, die zuvor als „unter dem Radar“ galten, können durch pointierte Beiträge auf Plattformen wie X oder durch fundierte Analysen auf YouTube eine Anhängerschaft gewinnen, ohne je ein formelles Gütesiegel erhalten zu haben.

- Historische Zäsur: Diese Entkoppelung von Status und Inhalt markiert eine historische Zäsur. Zum ersten Mal kann Intelligenz anhand ihrer Wirkung sichtbar werden – und nicht anhand ihrer Konformität. Dies ermöglicht die Rückkehr einer „Eigenintelligenz“: eines Denkens, das nicht durch Anpassung, sondern durch Erkenntnis motiviert ist.

- Demokratisierung von Sichtbarkeit: Durch die Demokratisierung von Sichtbarkeit – jeder kann senden – werden klassische Filterinstanzen wie Redaktionen, Parteien oder akademische Titel zunehmend umgangen. Dadurch eröffnen sich neue Entfaltungsräume für Menschen mit hoher Intelligenz, die bislang keinen Zugang zu institutionellen Plattformen hatten.

Beispiele dafür sind brillante Threads anonymer Nutzerinnen und Nutzer, unabhängige Analysten, Open-Source-Entwickler, Memetic-Theoretiker oder Bitcoin-Maximalisten. Viele dieser Talente wären im alten System unsichtbar geblieben – nicht aufgrund mangelnder Fähigkeiten, sondern wegen struktureller Barrieren.

- Systemische Formbarkeit: Intelligenz ist nicht nur biologisch determiniert, sondern auch sozial formbar. Erst in einem freien, dezentralen und eigenverantwortlichen Umfeld kann kognitive Tiefe tatsächlich sichtbar werden.

- Eigenverantwortung als Schlüssel: Erst durch Eigenverantwortung und Entkopplung von institutionellen Erwartungen tritt wahre kognitive Tiefe zutage. Intelligenz war nicht nur unentdeckt, sondern historisch auch unterentwickelt.

Intelligenz ist ein latentes Potenzial, das durch zentrale, geplante Strukturen lange verdeckt blieb. In offenen, dezentralen, marktwirtschaftlich organisierten Netzwerken wird sie erst sichtbar – nicht, weil sie neu entsteht, sondern weil sie sich zum ersten Mal entfalten kann.

Fazit

Diese Theorie zeigt, dass Intelligenz nicht nur genetisch oder individuell veranlagt ist, sondern durch soziale und institutionelle Umwelteinflüsse nachhaltig geformt, geschwächt oder sogar systematisch unterdrückt werden kann. Die gesellschaftliche Relevanz liegt darin, dass viele begabte Menschen durch ungeeignete oder restriktive Umfelder intellektuell blockiert oder dauerhaft in ihrem Potenzial beeinträchtigt werden. Besonders gravierend ist dieser Effekt, wenn er bereits im Kindesalter beginnt und keine fördernden Alternativen zur Verfügung stehen.

Die Erweiterung um systemische Aspekte, insbesondere die kollektive Degeneration in kognitiv schwachen Umfeldern und die entscheidende Bedeutung intellektuell homogener High-Performance-Teams, verdeutlicht, dass intellektuelle Qualität nicht nur individuell, sondern auch strukturell geschützt und gezielt gefördert werden muss. Vor diesem Hintergrund gerät auch das traditionelle Bildungsmodell zunehmend unter Druck.

Eine zukunftsfähige Gesellschaft wird daher neue Wege beschreiten müssen, um individuelle kognitive Autonomie umfassend zu ermöglichen. Dabei spielen technologische Innovationen, insbesondere KI-gestützte Dialoge und dezentrale Kommunikationsplattformen, eine Schlüsselrolle. Diese Werkzeuge erlauben erstmals, intellektuelle Potenziale unabhängig von zentralen Institutionen und sozialer Kontrolle sichtbar zu machen und zu entwickeln. Dadurch wird Intelligenz nicht neu erschaffen, sondern freigelegt – und erhält den nötigen Raum, um sich in Eigenverantwortung und weitgehend frei von gesellschaftlicher Verzerrung vollständig zu entfalten.

Publiziert 5.4.2025 von Alaric Monad Updated: 18.04.2025